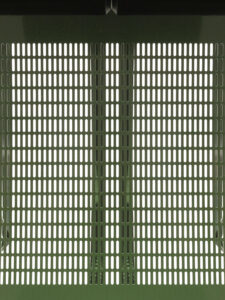

Luca A. Caizzi, You Are Beautiful And This Obsession Is Understandable, 2019.

october curator / year 2025 /

Luca A. Caizzi

Intervista a cura di Riccardo S. D'Ercole

La prima domanda è: chi è Luca A. Caizzi?

In tutti questi anni di carriera, ho pensato moltissimo a come poter rispondere a questa domanda e alla fine sono arrivato alla conclusione che Luca A. Caizzi è un fotografo e direttore creativo di base a Milano. Lavoro principalmente nel mercato del design e dell’architettura, collaboro con realtà editoriali e ovviamente anche marchi, realtà commerciali provenienti da tutto il mondo. Questa è la mia definizione standard, quella più sintetica. Sono molto appassionato di editoria, infatti nel 2011 ho fondato una rivista che si chiama C41, che è ancora dirigo. Si trattava di strutturare una necessità che era essenzialmente legata all’archiviazione della mia ricerca; poi è diventato un lavoro. In questo momento abbiamo una sede a Milano, una ad Amsterdam e una a Parigi. Lavoriamo principalmente nel mercato dell’editoria ma anche nell’advertising, producendo contenuto visivo, fotografico e video.

Abbiamo richiesto la tua visione per la curatela di Nea del mese di ottobre. Prima di tutto ti chiederei: come ti sei trovato? Che tipo di percezione hai avuto? In generale, quali sono state le tue impressioni?

Mi sono trovato bene: è stato facile capire cosa fare e, tutto sommato, è stato naturale e organico. Faccio ricerca continuamente e utilizzo molto i social. Poi, compiuti da poco i quarant’anni, sono ancora un po’ legato alla vecchia scuola che compra i libri, li conserva, li sfoglia e li studia.

Ho ricominciato a parlare di studio, di studiare, da poco tempo. Ho sempre definito questo processo «ricerca», però in realtà è proprio studio. In questo momento mi sto concentrando su Gabriele Basilico, un fotografo che ho sempre snobbato volontariamente, anche perché lui è milanese, milanesissimo. Ha sempre raccontato Milano e io che vivo in questa città ormai da diversi anni, ho imparato a odiarla, a lamentarmene, allontanandomi da tutti i suoi stereotipi, compreso Basilico. Solo in seguito ho avuto il tempo di «calmarmi». Adesso sto comprando dei libri per studiarlo e per approfondirlo. Ho fatto tutto in maniera un po’ più superficiale perché parto da un’estetica del normale, quindi ho deciso di approfondire un po’ quella tangente mostrandomi sempre degli immaginari che appartengono al design e all’architettura, ma che prescindono esclusivamente dall’estetica e dal normale. Quindi mi sto trovando bene.

Qual è il tuo approccio al linguaggio fotografico, cioè alla fotografia tout court, sia come autore, come curatore, come persona addentro ai linguaggi visivi? Cos’è che, appunto, nei tuoi studi tendi ad approfondire? Quali sono le linee guida che ti orientano verso un tipo di linguaggio visivo o un altro?

Tagliando la testa al toro, credo che si possa parlare di approccio sia nel momento in cui mi dedico alla mia ricerca personale sia quando mi relaziono al commerciale. Diciamo che la sfida più grande – da quando ho finito di studiare a quando mi sono realizzato come professionista – è stata quella di ricercare e navigare un approccio che potesse essere comprensibile anche per un mercato; quindi riuscire a venderlo. Questo rendeva sostenibile il tempo che vivevo al lavoro e rendeva possibile lavorare al tempo stesso a alla mia ricerca. Più volgarmente: a scattare quello che mi piaceva e farlo piacere anche agli altri. In termini pratici, cioè in termini tecnici e pragmatici, ho ricercato nella tecnica un modo di scattare che fosse quanto più semplice possibile. Infatti io prediligo la luce naturale, l’inserimento artificiale della luce è davvero una forzatura e spesso la luce artificiale viene utilizzata per replicare la luce naturale. Non mi piace mai la finzione, anche se convenzionalmente i contrasti mi piacciono moltissimo. Ma non deve essere qualcosa che crea un’aggiunta, che crea un’incomprensione di base. Sono un documentarista, anche se scatto molte campagne e molte cose «messe in scena», ma la mia fotografia è documentaristica perché tende ad aggiungere significato alle cose. Scatto spesso con delle ottiche che riproducono la mia vista. Non uso mai delle lenti che distorcono la realtà. Magari un grandangolo ti permette di avere una vista un po’ più ampia, in cui aggiungi quello che non riusciremmo a vedere in natura; oppure degli zoom che tendenzialmente vanno a esasperare un concetto come quello della vicinanza o del macro o del dettaglio che in realtà in natura non riusciamo a replicare.

Quindi scatto spesso con un cinquanta millimetri su vari supporti: una macchina digitale medio formato, per esempio. Poi quella lente diventa un quaranta millimetri, riproduce esattamente quello che vedo. Se ho bisogno di allargare l’inquadratura, vado indietro, non monto un’ottica che mi permette di avere più spazio: faccio semplicemente qualche passo indietro. Questo è il mio approccio.

C’è stato uno «start», un input iniziale che ti ha fatto riflettere su questo linguaggio visivo?

Non me lo ricordo, e francamente non ci ho mai pensato. Non mi sono mai scervellato per cercare di ritornare a capire da che cosa sono partito. Sta di fatto che ho sempre utilizzato la fotografia per documentare; per me l’archivio è sempre stato fondamentale. Sono sempre stato appassionato di cartelle, di ordine in generale. Infatti la mia società si chiama Order, che è un nome di fantasia che non interessa a nessuno, ma che per me è fondamentale perché si pone al di sopra di quell’albero che poi diventa diramazioni e poi diventa contenuto. Quindi non ho una back story del tipo: la-macchina-fotografica-che-mi-hanno-regalato-i-miei, no.

Credo che un giorno, in adolescenza, io abbia comprato una macchina fotografica e abbia iniziato a fotografare. Inizialmente per raccontare le uscite con gli amici, le vacanze. Poi sono andato al Sud, ho vissuto all’interno di un contesto per nulla creativo, ho studiato economia. Era molto diverso da quello che è in questo momento il mercato, l’industria dell’immagine. Quindi mentre studiavo economia ho capito che volevo essere un ingranaggio di quel meccanismo della comunicazione visiva e al tempo stesso sono sempre stato mosso da un senso pratico per ogni cosa. Va bene, la fotografia era un mezzo di comunicazione per me, ma ho sempre pensato alla fotografia come un lavoro, ho sempre dovuto cercare un senso pratico in quello che facevo anche nella necessità. Così sono arrivato all’architettura. Questo l’ho capito pochissimo tempo fa. Ho riflettuto su questa mania e su questa necessità del possesso che abbiamo tutti, soprattutto in Italia; di voler comprare la casa perché altrimenti non ci sentiamo stabili o realizzati. Mi sono sempre trovato in circostanze in cui non potevo permettermi nulla. Quindi fotografare un bel palazzo, fotografare un bell’interno, fotografare un bell’oggetto era un po’ come farlo mio, era come possederlo.

Viaggiando soprattutto in città in cui adoro il disegno dell’architettura. Mi fa sentire irrequieto perché vorrei fotografare tutto. Quindi questo senso di irrequietezza, ci ho lavorato nel tempo, mi ha fatto capire che era perché io volevo possedere quei luoghi. E quindi fotografare per possedere, fotografare per archiviare.

«Mi fa sentire irrequieto perché vorrei fotografare tutto. Quindi questo senso di irrequietezza, ci ho lavorato nel tempo, mi ha fatto capire che era perché io volevo possedere quei luoghi. E quindi fotografare per possedere, fotografare per archiviare.»

Mi sembra di capire che tu veda più il tutto che il particolare, il dettaglio singolo. C’è un progetto, un lavoro di tua produzione a cui sei particolarmente legato, che ha un valore specifico per te, che ha segnato in qualche modo un tuo approccio o anche una fase di vita?

Mi piacerebbe raccontarti di due progetti in particolare, uno già concluso e l’altro ancora in corso. Entrambi rappresentano dei punti di svolta nel mio approccio alla fotografia e nella mia evoluzione stilistica e concettuale.

Il primo progetto risale al 2019, quando ho ricevuto una commissione da FLOS, un marchio italiano di illuminotecnica. Mi è stato chiesto di raccontare, durante una giornata della Design Week, lo stand dell’azienda. Generalmente, quando lavoro su progetti di architettura e interni, mi capita spesso di realizzare immagini di installazioni temporanee, come gli stand di una fiera, che tendono a essere effimeri e mutevoli. Nonostante avessi già un portfolio ricco di questo tipo di lavori, FLOS desiderava qualcosa di diverso: volevano il mio punto di vista, che fosse più umano, più autentico, e capace di raccontare come le persone vivono e attraversano lo spazio.

Di solito, quando fotografo questi ambienti, mi trovo a documentare spazi vuoti, spogli, che, pur essendo arredati e progettati dagli interior designer, appaiono privi di vita. Quella commissione, invece, mi ha spinto a guardare lo spazio sotto una luce diversa, a cercare di catturare la sua relazione con le persone che lo abitano e lo animano, anche solo per un giorno.

In quel caso, FLOS voleva esplorare la relazione tra lo spazio e le persone che lo vivevano. Mi è stata data completa libertà creativa, quindi sono entrato nello spazio, ho trascorso del tempo da solo, in silenzio, cercando di osservare e ascoltare ciò che accadeva. Mi sono accorto che le persone attraversavano lo spazio con una velocità incredibile. Alla fine, questi ambienti sono un po’ come gli aeroporti: interstizi indefinibili che si attraversano rapidamente, quasi come in una mostra d’arte. In effetti, una mostra dura pochissimo, e per questo motivo nei musei si trovano spesso poltrone: non tanto per permettere ai visitatori di riposarsi, ma per offrire loro la possibilità di rallentare e di dedicare più tempo all’esperienza dello spazio.

È un po’ come accade nei magazine online, dove si monitora la frequenza di rimbalzo (bounce rate) o il tempo medio di lettura di un articolo. Le persone entravano nello stand e ne uscivano velocemente, spesso completamente assorti nei loro dispositivi, fotografando e filmando. Ho subito colto questo comportamento e ho sviluppato un progetto che ho chiamato You Are Beautiful And This Obsession Is Understandable. Il titolo, infatti, riflette proprio l’idea che queste persone erano talmente attratte dalla bellezza delle luci e delle lampade che non si curavano minimamente di me, né mi guardavano. Si fermavano, ma sempre con gli occhi rivolti verso l’alto. Anche quando mi piazzavo in mezzo al loro percorso, diventando quasi un ostacolo, loro continuavano a passare davanti a me, senza mai distogliere lo sguardo dalle installazioni. In quel momento ho capito che questo comportamento era la chiave del mio progetto, che documenta proprio questa tensione tra il desiderio di catturare bellezza e l’incapacità di fermarsi veramente a osservarla.

Ho realizzato questa serie in pellicola, utilizzando sempre il medio formato, che è il mio formato preferito. Come puoi vedere, racconto le lampade non solo come oggetti estetici, ma attraverso il modo in cui le persone vivono lo spazio che le ospita. In particolare, questa foto ritrae la Chiara di Mario Bellini (mostra il fotogramma n.d.r.), una delle lampade iconiche, e il mio intento era mostrare come le persone interagiscono con la luce e come la fruizione dello spazio si modifica a seconda di come l’individuo percepisce e si relaziona con l’ambiente.

È anche un po’ insolito come forma di racconto, magari per un marchio.

Questo progetto mi ha segnato molto, perché mi ha spinto a riflettere su come le persone interagiscono tra loro negli spazi. Ho cominciato a pensare a come la fruizione degli ambienti possa variare a seconda di chi li abita, e questa riflessione è stata fondamentale per il secondo progetto di cui vorrei parlarti. È un progetto che verrà pubblicato nel 2026 con una casa editrice, di cui però non posso ancora rivelare il nome. In realtà, non sapevo nemmeno di questo aspetto quando ho iniziato il lavoro, ma adesso è una parte fondamentale del progetto.

Links è il titolo di questa serie, e l’oggetto che vedi (mostra il manufatto n.d.r.) è un mock-up: una scatola in cartone, graffettata, che in qualche modo rappresenta il mio approccio. All’esterno è volutamente ruvida, ma all’interno racchiude una progettazione più delicata, un design raffinato che rispecchia la mia visione. Contiene una raccolta di racconti, che stanno uscendo in questi mesi. Si tratta di dieci storie, ognuna con un suo mondo da esplorare.

Il progetto si sviluppa attorno a queste dieci passeggiate, ognuna in un luogo diverso. La raccolta completa uscirà in un unico volume. È un lavoro che mi rappresenta moltissimo e che spero segnerà i prossimi dieci anni della mia carriera. Questi racconti sono pensieri molto personali, che ora stanno evolvendo anche in ambito più commerciale, visto che ho applicato lo stesso approccio fotografico a due marchi di design. Sto lavorando a Milano, dove sto anche studiando molto Gabriele Basilico, un punto di riferimento per me, e questo studio mi sta portando a un cambiamento profondo nella mia visione.

Per molti anni, come tanti italiani, sono stato molto attratto dal fare esperienza all’estero, cercando di dire «ho scattato in Francia», o «ho scattato a Courchevel», piuttosto che in Italia. Mi sono spesso concentrato su esperienze internazionali, a Lisbona, per esempio, perché volevo conferire al mio lavoro una certa visibilità globale, una consapevolezza che fosse più internazionale. Ora però, dopo tanto tempo, mi sto riavvicinando a Milano, proprio mentre il mio approccio fotografico si evolve e si arricchisce di nuove influenze.

Dopo aver studiato in particolare il lavoro di Gabriele Basilico, mi rendo conto che, nonostante abbia vissuto a Milano per un po’, sono ancora un ospite. Per me questa città è ancora tutta nuova e continua ad affascinarmi per la sua diversità. Ad esempio, i due marchi di design che ho raccontato recentemente, li ho rappresentati proprio a Milano, in un quartiere che trovo straordinario: Città Studi. Questo è un luogo ricco di pregi, difetti e contraddizioni, proprio come piazzale Loreto. È interessante pensare che quest’area, nei prossimi anni, cambierà completamente. Le immagini che ho scattato diventeranno presto parte della memoria della città, un’istantanea di un luogo che, in qualche modo, sta già mutando.

Questa è una sorta di «pace» che ho fatto con me stesso: raccontare Milano in un modo semplice e diretto. Le mie fotografie sono, in fondo, semplici passeggiate urbane in cui cerco di osservare analiticamente ciò che mi circonda, sempre con la mia visione personale. Sono molto attratto dall’area urbana, e infatti nel video che ho montato (il video di presentazione della sua curatela per Nea n.d.r.), tutto appare come normale, senza forzature. Questo è il mio modo di raccontare la città: con uno sguardo attento ma senza esagerazioni, cercando di restituire una visione il più possibile genuina e sincera.

Nel libro The Ride to the City Henri Lefebvre si interroga su uno strato molto sottile, ma al tempo stesso pesante, di indifferenza che nasce dall’abitudine nella visione. Questo aspetto, legato alla routine quotidiana, spesso ci impedisce di apprezzare le cose che ci circondano. Lefebvre esplora come questa indifferenza si manifesti nelle nostre percezioni degli spazi urbani, diventando quasi invisibile a causa della ripetitività e della familiarità con cui li viviamo. È un concetto che mi ha molto colpito, perché riguarda proprio quel velo che copre la nostra capacità di vedere davvero ciò che ci sta intorno.

Questa lettura mi ha fatto riflettere molto sulla mia attrazione per la normalità dell’area urbana. Mi rendo conto che, a volte, oggetti o elementi che sono parte integrante del nostro quotidiano, come i camioncini dell’Esselunga, sono talmente radicati nel nostro immaginario visivo da diventare quasi invisibili, trasparenti, nonostante siano grandi e gialli con la gigantesca S rossa. Eppure, questi camioncini fanno parte della nostra estetica, in particolare quella italiana, e quella di Milano. Così come i marciapiedi «sbombolettati» di Parigi, con i loro tracciati di colori fluo, rappresentano la città, o ancora le grate intorno agli alberi parigini. Sono piccoli dettagli che, sebbene passino inosservati nella quotidianità, fanno parte del carattere unico di ogni città.

Sono tutti elementi che ormai siamo talmente abituati a vedere da non prestarci più attenzione. Eppure, questa «normalità» nasconde una grande ricchezza, sia dal punto di vista materiale che economico. Parlo di materiali metallici, di piombo, asfalto, cemento, ma anche del verde, delle piante che, pur essendo spesso trascurate, sono parte di un sistema complesso e affascinante. Nella serie di video di presentazione che ho realizzato, ho cercato di inserire proprio questi elementi, che potrebbero sembrare banali o normali, come i segnali stradali, le linee orizzontali, i cerchi. Eppure, se li guardiamo con un’altra prospettiva, questi oggetti diventano non solo interessanti dal punto di vista estetico, ma anche ricchi di valore, economico e simbolico. Ad esempio, un oggetto di design creato a partire da un elemento così «ordinario» può trasformarsi in qualcosa di prezioso, un valore che va oltre la sua funzione e acquista anche un valore pecuniario.

Noi esseri umani tendiamo a dare un valore a tutto, che si tratti di un oggetto o di un segno. Pensa a quanto spesso diciamo: «Guarda quanto sono bravo, quanto sono bello, perché mi posso permettere un arazzo da un milione e mezzo che ora appendo in casa». Eppure, segni più «normali», come quelli che troviamo nei semafori o nelle indicazioni stradali, pur avendo un’utilità evidente – senza di loro ci scontreremmo continuamente – vengono spesso ignorati o sottovalutati. Però, proprio come nel caso degli oggetti di lusso, anche questi segni possono essere investiti di valore, un valore che può derivare dalla ricchezza, dal possesso e, in ultima analisi, dalla bellezza e dall’estetica.

Credo che ci sia una forte riflessione dietro tutto questo. Quando vado all’estero, mi colpisce quanto siano belli i segnali stradali in Svizzera. Questi segnali, che dovrebbero essere semplici e funzionali, sono esteticamente piacevoli. Mi verrebbe quasi da dire che mi farei arrestare pur di impadronirmi di uno di quegli oggetti. Mi chiedo spesso perché in Italia tendiamo a fare segnali stradali che sono tutt’altro che belli, nonostante la grande tradizione di design che abbiamo. Magari è giusto parlarne, no?

Hai un progetto nel cassetto o qualcosa nel tuo archivio che vorresti realizzare in collaborazione con altri creativi? Qualcosa che faresti ibridando il tuo linguaggio con un altro linguaggio, appunto?

Tutti i miei progetti sono, in un certo senso, «progetti in condivisione». Questo significa che c’è sempre un processo di collaborazione, che sia anche solamente attraverso una chiacchierata con la persona che mi assiste sul set, un aspetto che considero fondamentale. Quando scelgo le persone con cui lavorare, faccio molta attenzione: devono essere affini ai miei pensieri, ma anche persone che abbiano la voglia di condividere e confrontarsi, pur mantenendo il giusto rispetto per le professionalità coinvolte.

Allo stesso modo, tutti i miei progetti sono curati nei dettagli. Le impaginazioni sono affidate a grafici che scelgo con molta cura, e i testi vengono scritti da autori con cui collaboro. Spesso, mi capita che mi chiedano di scrivere qualcosa, soprattutto considerando che vengo anch’io dalla scrittura. In quei casi, mi metto volentieri a disposizione, ma sempre cercando di mantenere un equilibrio tra le diverse professionalità.

A volte mi piace pensare che questi progetti diventino quasi dei diari in corso d’opera, che un giorno, chissà, potrebbero servire a ricordarmi chi ero. Dei «diari pubblici», per assurdo. Ogni volta che lavoro su un progetto, oltre al testo che commissiono sempre, cerco di aggiungere anche delle pagine che raccontano il mio pensiero, ciò che stavo vivendo in quel momento e cosa volevo trasmettere con quel lavoro. Questi pensieri diventano parte integrante del progetto, come un’aggiunta personale, un’ulteriore dimensione.

In realtà, non mi sento rammaricato di niente. Quella fase di incertezze l’ho già superata. Ho capito che mi piace condividere i miei progetti, farli conoscere, e tutto ciò che sto facendo adesso ha una parte di me che si svela. In questo processo, c’è una cosa che trovo interessante: mia moglie è una direttrice della fotografia e lavora nel mondo del video. Nonostante questo, non riesco a coinvolgerla spesso nei miei progetti personali. È un po’ un paradosso, ma è anche una riflessione che faccio di tanto in tanto.

Quando eravamo più giovani, riuscivamo a fare molte cose insieme, eravamo più liberi. Mia moglie, che è una direttrice della fotografia, era anche più libera di assistermi nei miei progetti. Però, col tempo, le cose sono cambiate. Ad esempio, il video per questo lavoro l’ho prodotto io (continua a riferirsi al video di presentazione realizzato per la curatela di Nea del mese di ottobre n.d.r). La bici è una mia grande passione: amo andare in bicicletta in città, mi piace fare il pendolare. Così, durante i sopralluoghi, ho iniziato a girare delle riprese. È stato curioso riscoprirmi in quel contesto, soprattutto perché non avevo mai girato video con l’iPhone. Ti assicuro che è un tipo di output che non avevo mai prodotto prima. Di solito, nella mia borsa ho sempre una handycam a nastro e, per i progetti più importanti, giravo in pellicola con una Bolex o altre camere analogiche.

La mia pratica professionale mi porta a entrare in contatto con architetti e designer. Mi interessava molto fare delle domande, intervistarli, ma spesso quelle conversazioni rimanevano private, non venivano mai condivise pubblicamente. Mi seguivano per capire il mio lavoro, ma anche per capire il loro, come progettano, come disegnano. Quindi, girare con l’iPhone è stato un cambiamento, una prima volta per me.

Nea si occuopa principalmente della relazione tra scrittura e fotografia, cerchiamo di navigare questo terreno liminale che c’è tra i due linguaggi e di verificare quali sono le possibilità non solo espressive, ma a livello semiotico; indaghiamo qual è quell’aspetto che relaziona il visivo con il racconto testuale. Ovviamente è tutto un dibattito aperto, non siamo i primi, non saremmo gli ultimi. La cosa interessante da chiederti è, visto che hai anche parlato di scrittura, se c’è un’autrice o un autore che ti piacerebbe scrivesse a partire dalle tue immagini.

In generale, ho capito che c’è un’età per tutto, ma che non è mai troppo tardi per fare qualsiasi cosa. Ognuno arriva a conoscere una parte di sé e a scoprire nuovi lati della propria ricerca con i propri tempi. Non esiste una formula fissa o una lista di dieci punti da seguire per raggiungere un obiettivo, ma infinite strade da percorrere. Sono sempre stato appassionato di lettura, e nonostante abbia realizzato molte cose, la mia curiosità non si è mai fermata.

Ci sono stati molti sogni che ho realizzato, tanti obiettivi che, a un certo punto, sembravano lontani ma che sono riuscito a raggiungere. Ad esempio, ho studiato per poter lavorare con quel marchio con cui avevo sempre sognato di collaborare. Ma non si tratta solo di raggiungere traguardi professionali; spesso il vero obiettivo è arrivare a una conoscenza profonda, a stabilire una relazione autentica. Così, nel mio percorso, ho sempre rimandato il raggiungimento di un obiettivo, per inseguirne subito un altro. Questo, però, non significa che sia rimasto in uno stato di «sognante» perpetuo. L’età, con il suo carico di esperienze, mi ha reso anche più consapevole, più lucido e pragmatico.

Negli ultimi anni, ho dedicato molto tempo a riflettere sul concetto di città e sul vivere la città. Mi sono ritrovato a vivere in una delle città italiane più costose, più inquinate e con tanti altri «più» che ne fanno uno spazio tanto stimolante quanto problematico. Avevo bisogno di dare un senso a tutto questo, di non limitarlo a essere solo «il posto dove posso fare soldi». Così ho iniziato a studiare più a fondo, e durante questa ricerca ho scoperto un podcast che mi ha davvero colpito: Città. Il suo host, Paolo Bovio, è un urbanista giovane, con le idee molto chiare e un approccio concreto, capace di rendere temi complessi accessibili. Mi sono ritrovato in tutto quello che diceva, nelle domande che poneva agli ospiti – che venivano da qualsiasi ambito – e in ogni parola che scriveva. Mi sentivo come se lui stesse descrivendo qualcosa che avevo già pensato, ma che non avevo mai trovato il modo di esprimere.

Lo consiglio davvero tanto, è un podcast che merita moltissimo. E proprio a novembre uscirà il mio nuovo libro, Centolire Multitools. Si tratta di un oggetto che esplora l’uso dei materiali metallici in architettura. Questo è il primo prototipo (Luca ha una vera passione, e non ha paura di mostrarla. Anche in questo caso ci mostra un prezioso prototipo editoriale n.d.r.): un oggetto in metallo che rappresenta una vera e propria ricerca sull’utilizzo e le potenzialità dei materiali metallici in contesti diversi. Nel libro, ho voluto indagare l’utilizzo dei metalli nelle costruzioni. Per i testi, ho chiesto a lui (Paolo Bovio n.d.r.) di scrivere tre racconti brevi. Il libro stesso ha una particolarità: è forato. Questo perché, quando ero a scuola, c’erano ancora le centolire e ricordo perfettamente di averne bucata una durante una lezione di fisica nel laboratorio scolastico. La scelta di bucare il libro diventa quindi un richiamo a quella memoria, ma anche un modo per dare forma all’idea di «frammentazione» o di «apertura». È un oggetto, infatti, che riflette una ricerca più profonda, con testi che esplorano il concetto di proprietà privata in architettura e le sue varie implicazioni.

Nel mio lavoro, ho voluto analizzare l’uso del metallo, ma anche il contesto in cui si inserisce. In particolare, mi sono concentrato su Milano e, più nello specifico, sul quartiere di piazza Affari. Si tratta di una zona centrale della città, dove gli edifici sono stati progettati in un certo modo, per riflettere la ricchezza e l’ostentazione del potere. Ma c’è anche un altro lato: un’enorme quantità di proprietà privata che impedisce al pubblico di fruire pienamente dello spazio urbano.

Un esempio significativo è la presenza di scavi e ritrovamenti romani in quella zona, che sono collocati all’interno di proprietà private. Il pubblico non può accedervi, né visitarli. Questo è stato uno degli spunti di riflessione che mi ha portato a pensare in modo critico sulla proprietà privata e sul suo impatto sulla fruizione pubblica dello spazio.

Durante questa ricerca, mi sono anche confrontato con Paolo Bovio. Gli ho scritto su Instagram, e con mia sorpresa mi ha risposto. Ci siamo incontrati e abbiamo fatto alcune passeggiate nel quartiere, esplorando insieme i luoghi e le dinamiche che avevo studiato. È stato interessante rapportarsi con lui, un urbanista giovane con un approccio molto concreto e lucido.

Il risultato di questo lavoro sono tre testi. Il primo si chiama In ascolto del metallo, il secondo Tre utensili, e il terzo Riappropriarsi dello spazio. Sono testi che riflettono le riflessioni che ho sviluppato durante il mio percorso di ricerca. Al momento, sono davvero entusiasta del lavoro che Paolo ha realizzato. Mi piace così tanto che leggerei tutto quello che scrive. In effetti, mi piacerebbe che scrivesse anche su tutto quello che scatto, per aggiungere un’altra dimensione al mio lavoro.

Ti va di parlare di un fotografo del passato che in qualche modo tieni a mente come guida?

Se ripenso a qualche anno fa, non avrei mai consigliato di studiare Basilico, perché mi sarebbe sembrato banale, e probabilmente avrei temuto di essere giudicato in modo negativo. Ma ora, a distanza di tempo, sebbene non abbia una conoscenza approfondita di tutta la sua opera, se dovessi sintetizzare il suo contributo, direi che è un autore che, pur avendo avuto una carriera lunghissima – che arriva a cinquanta, settant’anni fa – rimane incredibilmente contemporaneo, anche nel suo approccio. Oggi vediamo una grande quantità di fotografi, soprattutto nel mondo della moda, che provengono da una formazione in architettura, un po’ come Basilico, che ha saputo fondere la sua visione architettonica con la fotografia, creando qualcosa di unico.

Questo fa sperare bene, perché in realtà c’è stato un appiattimento nelle scelte universitarie e nella definizione delle scuole, dove spesso si sceglie il percorso accademico in base a un obiettivo strettamente professionale: «studio economia perché voglio fare il commercialista», «studio giurisprudenza perché voglio diventare avvocato». In realtà, credo che dovrebbe esserci un altro approccio: partire dalla cultura. Bisognerebbe avere la fortuna di poter scegliere un’università o un indirizzo scientifico che ti fornisca una base culturale solida, in linea con i tuoi reali interessi. Da quella base, poi, si sviluppa la carriera professionale. Anche perché, se ci pensiamo, un medico, per esempio, ha bisogno di fare esperienze pratiche per poi scegliere una specializzazione.

Non è che, una volta finito di studiare, un medico possa subito operare a cuore aperto, giusto? I medici, infatti, sono iperspecializzati: non è che chi ti apre la testa possa anche operarti le gambe. È un esempio un po’ macabro, ma rende l’idea. Allo stesso modo, se uno si laurea in architettura, non è che subito può progettare tutto: ogni professione ha il suo percorso di specializzazione, e bisogna avere una solida base prima di poter scegliere dove indirizzare la propria carriera.

Basilico si è avvicinato alla fotografia perché sentiva il bisogno di esplorare l’architettura attraverso un metodo che rallentasse il processo. In fondo, quanto tempo puoi fermarti di fronte a un palazzo e osservarlo? È un tempo limitato, e la fotografia gli permetteva di soffermarsi su dettagli e prospettive che altrimenti sarebbero sfuggiti.

Scattare una fotografia significa portarla via con te, per poi poterla osservare e investigare a fondo. Questo è un po’ il motivo per cui lui si è avvicinato alla fotografia: per potersi soffermare su ciò che l’architettura offre, per indagarla con calma. Poi, certo, lui ha vissuto quegli anni in un momento cruciale. È stato davvero nel posto giusto al momento giusto, entrando a far parte di quel gruppo di fotografi italiani – come Ghirri, Guidi e molti altri – che hanno raccontato l’Italia in un periodo storico ben preciso. Sono stati documentatori essenziali, e il suo lavoro è stato fondamentale per comprendere come il mondo è oggi. Oggi, però, la fotografia di architettura è per lo più un lavoro commissionato, spesso da studi di architettura, che creano immagini a scopi promozionali.

Quindi, oggi si scatta per raccontare un palazzo, una costruzione, con l’intento che quella fotografia venga poi utilizzata in ambito commerciale, seguendo tutte le logiche del marketing, per rivendere quel progetto a qualcun altro. Basilico, invece, scattava per un motivo completamente diverso: le sue immagini venivano pubblicate nei libri che servivano alle persone per conoscere il mondo. Faccio sempre un esempio legato alla leva obbligatoria, che in Italia è stata introdotta non solo per motivi di difesa, ma anche per incentivare la mobilità delle persone, per farle viaggiare, confrontarsi e vedere il mondo con occhi diversi.

Un tempo, meno di cento anni fa, anzi, anche meno di cinquant’anni fa, i nostri nonni o bisnonni vivevano in un raggio molto ristretto dalla loro casa. Molti sono nati e morti nella stessa città, senza mai allontanarsi. Eppure, sappiamo quanto sia fondamentale, anche per la conoscenza di sé, entrare in contatto con altre lingue, culture e stili di vita. I libri, così come i viaggi e le spedizioni dei fotografi, servivano proprio a questo: a farci esplorare il mondo, a confrontarci con realtà diverse dalla nostra, e ad arricchire la nostra comprensione del mondo stesso.

Basilico ha scattato in moltissime città nel corso della sua carriera, ricevendo anche commissioni dallo Stato per documentare lo stato di fatto di luoghi, spesso a seguito di eventi traumatici come i bombardamenti. Milano, la sua città, fu bombardata durante la Seconda guerra mondiale, e Basilico, che era ancora bambino, portava con sé il ricordo di quegli eventi. Crescendo, ha potuto osservare come la città cambiasse nel tempo. La sua necessità di raccontare la realtà urbana nasce quindi da un senso pratico, un’esigenza di documentare la trasformazione, la memoria e il cambiamento di ciò che lo circondava.

Oggi, però, mi sembra che questa praticità si stia perdendo, ed è qualcosa che personalmente non vorrei mai smarrire. Nell’estetizzazione delle immagini, si rischia di perdere la loro funzione più concreta e documentaristica. Oggi, la produzione delle immagini parte spesso da un presupposto che, pur non essendo sbagliato, risulta superfluo e superficiale rispetto a quella necessità di raccontare e documentare la realtà che un tempo era imprescindibile.

Sì, mi viene da pensare anche in questi termini a tutto il lavoro di documentazione del meridione di Berengo Gardin che era commissionato dal Touring Club italiano.

Assolutamente. Ci sono moltissimi autori italiani che si potrebbero citare, senza dover guardare all’estero, che hanno dedicato la loro vita al servizio della comprensione del mondo, cercando di rendere più chiaro e accessibile l’immediato. Questi fotografi, scrittori, artisti, attraverso il loro lavoro, cercavano di offrire alle persone non solo delle immagini, ma anche conoscenza e consapevolezza. Certamente, non lo facevano gratis – era un lavoro – ma era un lavoro che aveva un valore intrinseco: quello di rendere più comprensibile il nostro mondo. Oggi, invece, la maggior parte delle immagini che produciamo sembra seguire una logica diversa. Si produce per produrre, senza un reale scopo di arricchire la nostra comprensione o di fermarsi a riflettere. L’obiettivo diventa solo la quantità, il volume di immagini, più che la qualità e il significato che esse potrebbero contenere.

Non voglio fare lamentele sul passato, perché in realtà adoro gli oggetti, sono un accumulatore, un collezionista. E francamente, apprezzo chi intraprende, chi è appassionato delle proprie imprese, anche quelle che, a volte, si posizionano borderline rispetto a… be’, a certe etiche. Prendiamo Nike, ad esempio. È sempre stata un’icona dello sport, associata a valori nobili come il benessere fisico, ma poi c’è stata la polemica sui palloni cuciti da bambini. Eppure, nonostante tutto, io continuo a essere un fan delle imprese che cercano di ottimizzare, che spingono verso il progresso. Però, al contempo, credo sia fondamentale fermarci e chiederci: che cosa è davvero necessario in quello che facciamo? Altrimenti rischiamo di vivere una vita dedicata a cose che, alla fine, non hanno un vero significato.

Chi selezioneresti per una delle prossime curatela di Nea?

Vi suggerirei Tony Brugnoli.